(このページにはPR広告が含まれます)

私は在宅で仕事をしており、仕事をする時間や休みについてはある程度の自由が利きます。

しかし自営業のため、実質的には休日というものはほぼありません。

また40代後半になると、体力的に無理が利かないことに加え、様々な不調が新たに現れてくるようになります。

特に長い時間PCに向かっていると、眼精疲労からくる全身の不調に悩まされています。

そこで、仕事と休息について、生活のオンとオフのバランスについて、改めて見直してみようと思っています。

アラフォー、アラフィフ世代の私たちは、現代生活の中でどのようにオンとオフのバランスを取ればよいのでしょうか?

私なりの対策を考えてみましたので、こちらにご紹介したいと思います。

休むのも仕事のうち

目の前に仕事があると、なかなか休めないもの・・・。

これは私のような自営業者だけでなく、主婦の方も、会社員やアルバイトの方も、同じように思われる方が多いのではないでしょうか。

毎日のルーティンをこなすことが習慣になっている、ひとつの仕事を終えてしまわないと落ち着かない、納期まで休めない、もっと稼ぎたいなど・・・。

何かの理由や目的に追われるように、休みなく働いてしまうことがあると思います。

しかし、休日を取らずに同じペースで働き続けていると、結果的には効率が悪く長続きしません。

24時間マラソンというTVの企画がありますが、あのように絶え間なく体に負荷をかけ続けていると、膝が痛み、全身が疲弊して、いずれ動けなくなってしまいます。

24時間マラソンであっても、多くのサポートを受けながら計画的に休憩や食事を入れ、全身のメンテナンスをして、なんとか走り抜いていますよね。

私たちが休みなく働くことも、長い目で見るとマラソンを走り続けているようなもの。

いつか限界がやってきます。

ランナーが心地よいペースで走り、疲れたら休息を取り、十分な睡眠や栄養を取り、時には長期休暇を取って気分転換をしながらマラソンをするなら、トータルで見ればずっと長い距離を走り続けることができるでしょう。

また、体を壊すこともありません。

走り続けるためには、休息が必要なのです。

私たちも仕事や家事を長く続けるために、休むことがひとつの仕事といえます。

休むことで回復する

以前、年長になったあるサッカー選手が「年齢を重ねると、練習することより休むことを考える方が大切になってくる」と発言していました。

毎日ハードな練習をこなすアスリートも、ただ練習を多くすればよいというものではなく、きちんと休んで体を回復させること、ベストな状態に整えることが、パフォーマンスの向上につながるということをよく知っているのでしょう。

年齢とともに疲労からの回復が遅くなり、無理をすると故障につながるおそれがあります。

小さな体の変化を見逃さず、適切にケアしながらいたわることが、長くプレーを続けるための秘訣なのでしょう。

休むのが苦手な日本人?

日本人は勤勉なことで知られていますね。

全体的に見ると規律正しく時間を守り、集団の目的のために真面目に働きます。

皆勤賞、連続○○記録など、休まず継続することを褒め称える国民性です。

この風潮が「休むことは悪いこと」「怠けている」と罪悪感を植え付けるような無言の圧力につながっているなら危険です。

また、「周りに迷惑をかけて申し訳ない」という思い、自分が「甘えている」という気持ちになることもあるでしょう。

また、風邪で学校や仕事を数日休むと、自分だけクラスや職場から置いてきぼりにされるような孤立感を覚えた経験もあるのではないでしょうか。

このような負担を感じることで、余計に休むことの重要性が認識しづらくなってしまいます。

本来、休むことは悪いことではないし、怠けていることとは異なるもの。

集団においても一人ひとりが異なる個性を持ち、それぞれのペースがあります。

気力や体力にも違いがありますし、調子の良い・悪いもあるでしょう。

しかし、学校や職場といった社会生活の中では、一律に行動することが求められます。

マイペースはあまり認められず、一定のルールに従うことが必要です。

このような集団社会の中では、いつしか自分のことは後回しになり、少しくらい調子が悪くても無理を押して学校や仕事に行く、ということが当たり前となっていくでしょう。

スポンサーリンク

サボることと休むことの違い

休むことが悪いこと、と思わされる風潮は、「休む」ことを「サボる」ことと混同してしまうために起こってしまうものです。

たしかに、理由もなくサボることはあまり褒められることではありません。

ただ、サボりたくなることにも何か理由があるかもしれません。

本当は適切に休むことや心身のケアが必要なのに、それらを怠ったためにサボるという行為につながっているのかもしれません。

あるいは、特別な支援が必要なのにそれが受けられずに、サボらずにはいられない状況なのかもしれません。

私たちの社会はスピードに乗って前に進むだけではなく、一旦立ち止まってそこにある理由を丁寧にみつめることも、時には必要なのではないでしょうか。

40代・50代の休み方

10代、20代の頃は、多少自分を抑えることや我慢をすることも必要になりますし、まだ体力的にも無理が利く年代です。

しかし、30代を過ぎるとだんだんそれも思うようにいかなくなり、それまでの負担が心身に影響を及ぼすようになります。

燃え尽き症候群と呼ばれる状態に陥りやすいのも、この年代が多くなります。

そして40代からは老化が始まりますので、30代までの感覚を切り替える必要があります。

さらに50代ではさらに責任も増えることから病気やストレスを抱える人も多くなり、心身に負荷をかけることは命取りになりかねません。

それでも働き続けるためには、休むことがとても重要になります。

心身に負担をかけ続けることなく、健康をキープすることを優先することが大切です。

夜はぐっすり眠り、身体に良い食事をとり、適度な運動をして、仕事も人間関係も良好な毎日を過ごせることが理想です。

・・・ただ、わかってはいても日々仕事や雑務に追われ、責任は増える一方、息を抜く暇なんてない、という方も多いことでしょう。

毎日コンスタントに、またできるかぎり効率的に作業をしようと、ついついがんばり過ぎてしまうこともあると思います。

かくいう私も同様なのですが、このような毎日を続けているとやはり不調が積み重なり、回復が遅れる一方です。

ではどうすればよいかというと、やはり思い切って仕事量や時間を減らすことです。

そして、その分を休息やリフレッシュに充てることです。

例えば、自営業の私の場合なら午前中に3~4時間集中して仕事をして、午後はなるべくのんびりと過ごします。

趣味のパンやお菓子作りなども、この時間帯に行います。

そして、夕方は散歩しながら買い物や用事を済ませ、夕食をとった後に軽い作業や雑務をする、などといった時間割で過ごします。

このように仕事を減らすと、体調や気分が良くなり、かえって効率が良くなることがわかりました。

逆に一日中仕事をすると、その後は何日も重い不調に悩まされてしまい、かえって非効率です。

急がずのんびり、ストレスを溜め込まないことが、アラフォー、アラフィフ世代の心地よい過ごし方なのではないでしょうか。

そのために、若い頃のような感覚から頭を切り替え、自分をいたわるという発想が必要になります。

そして周りと比べず、自分をあまり追い込まずに、日々の小さな幸せを味わえる位のゆとりを持つことを心がけると良いのではないでしょうか。

特に何でも一人で抱え込んで真面目にがんばるタイプの方は、自分がゆとりを持つため、休むためにどう仕事や責任を分散するか?という発想の転換が大切になるでしょう。

自律神経のオン・オフのバランスをとる

生活のオンとオフのバランスをとるとは、メリハリのある健康的な過ごし方をするということ。

私たちの自律神経は、交感神経と副交感神経の2つがオンとオフを司っています。

交感神経は覚醒している時に働き、副交感神経は休息やリラックスの時に働きます。

このどちらかに偏ると、私たちは調子を崩してしまいます。

この自律神経のバランスをスムーズに切り替えられることが、オンとオフのバランスを上手にとることといえるでしょう。

午前中は交感神経を使い、午後はやや緩めて、夜は副交感神経を高めるように工夫しながら過ごす・・・。

このような過ごし方をすると、自然に深い睡眠が得られ、翌朝はまたすっきりと目覚められて、効率よく仕事がはかどることでしょう。

くれぐれも夜遅くまで全力で仕事をしたり、ゲームや動画などに神経を遣い過ぎないよう、気をつけたいものです。

(私も時々、動画を見続けてしまうことがあります・・・)

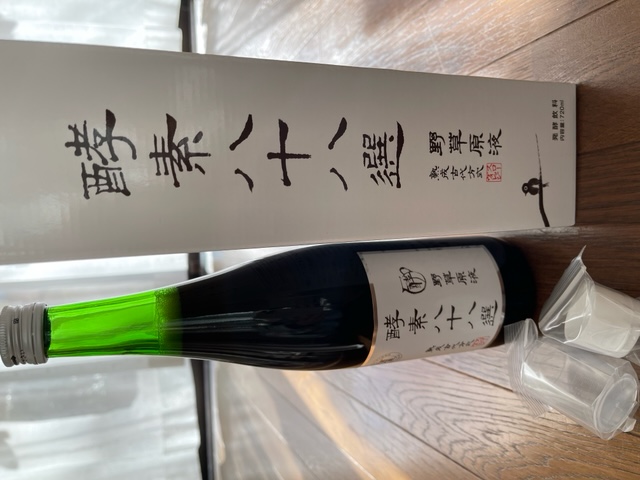

休息のためのサポートに

私が今でも時々お世話になるのが、休息のためのサプリメントです。

自律神経が昂って眠れない時や気分がすぐれない時、疲労感や神経の痛みなどがある時にとても役立っています。

天然成分のみで作られたドリンクタイプのサプリメントなので、ハーブティー感覚で飲めるのが気に入っています。

薬に頼ることなく自然で穏やかなリラックス状態になれるので、アラフォー、アラフィフ世代の休息の悩みに1つあると役立つのではないでしょうか。

これらのサプリメントは、脳のセロトニンを分泌するよう促してくれます。

セロトニンは幸福ホルモンと呼ばれ、精神安定を司る重要な脳内物質。

自律神経のオン・オフにも関わり、リラックスと覚醒をスムーズに切り替えられるようにサポートしてくれます。

私が飲んでいるのは、こちらです。

こちらの記事でも詳しくご紹介しています。

→ 不眠対策サプリ・マインドガードDXを試した効果と口コミをご紹介

よかったら、心地よい休息をとるためのひとつのご参考になさってください。